Григорий Денисович Залесский

Биография выдающегося врача, доктора медицинских наук, профессора, основателя терапевтической школы Сибири, который вошел в историю медицины

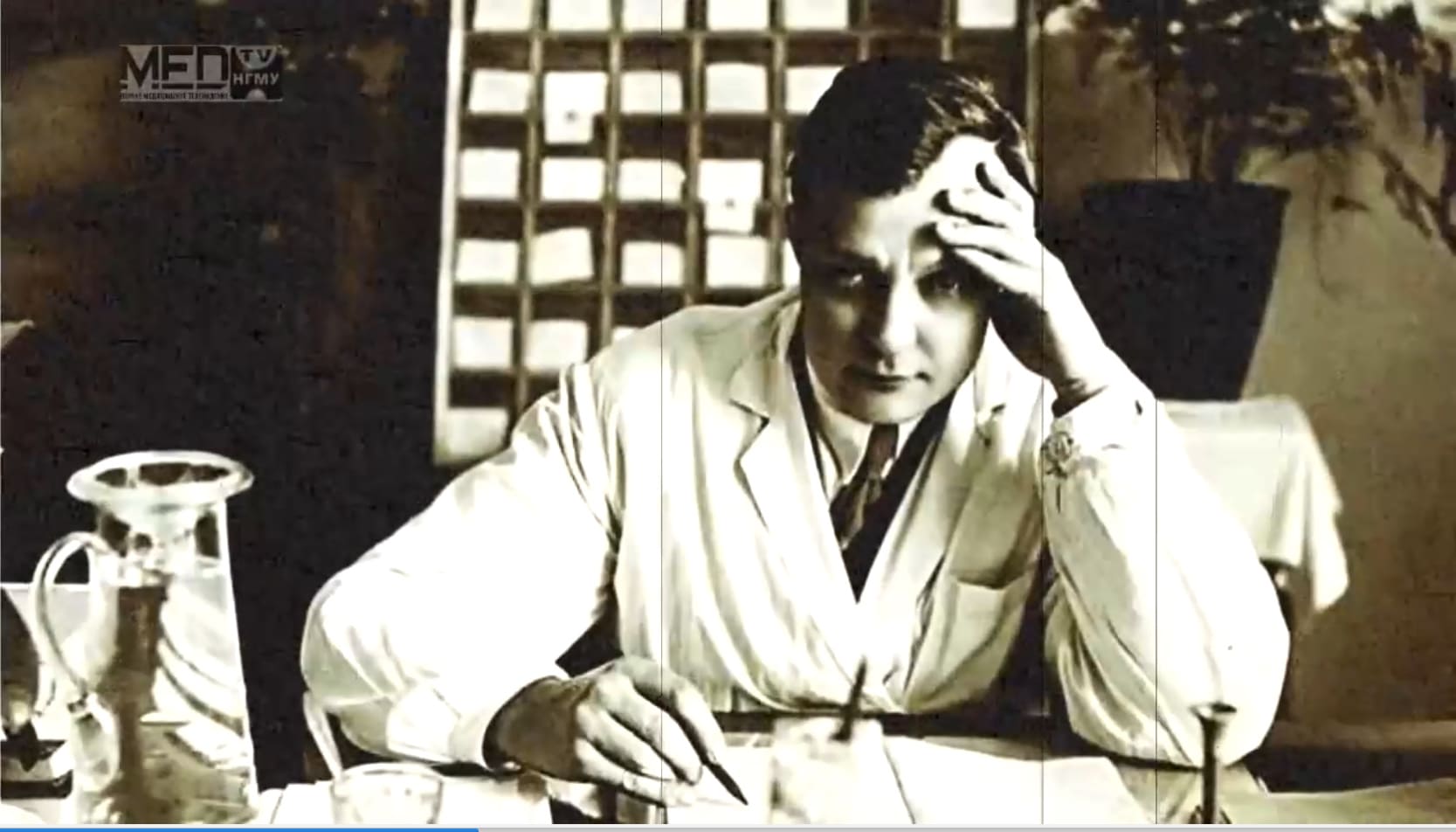

Г.Д. Залесский, доктор медицинских наук, профессор, вошел в историю медицины

как основоположник оригинальной научной и клинической школы терапевтов, которая фактически объединила в себе, с одной стороны, традиции сибирской терапевтической школы конца ХIХ — начала ХХ века, связанной с именами М.Г. Курлова, П.А Ломовицкого и других, а с другой, положила начало школам и направлениям современной медицины Сибири, представленной учениками и последователями Г.Д. Залесского, выдающимися учеными — академиком РАМН (РАН) В.П. Казначеевым, академиком РАМН В.А. Труфакиным, член-корреспондентом АМН СССР В.П Лозовым и многими другими. Истории жизни Григория Денисовича, его научным достижениям, клинической и организационной деятельности посвящено много статей и выступлений ведущих ученых, на мнение которых мы опирались при написании этой статьи.

Будущий ученый, врач-терапевт, организатор здравоохранения, основоположник курортного дела в Сибири, основатель научной лаборатории по изучению ревматизма родился 13 января 1902 года в бедной крестьянской семье в селе Драки Сморгонской волости Ошмянского уезда Виленской губернии. В наши дни это территория на границе Белоруссии и Литвы. Его судьба невероятна для подавляющего большинства людей, но совсем не редка для известных русских ученых. Залесский рано лишился матери. До 1915 года учился в церковно-приходском училище и работал пастухом у помещика. Помещик, заметив редкую сообразительность, любознательность, стремление к знаниям мальчика начал обучать его вместе со своими детьми, что способствовало хорошей изначальной образовательной подготовке.

1915 году семья Залесских, спасаясь от войны, уехала на станцию Великие Луки Псковской губернии, где молодой Григорий вместе с отцом служил чернорабочим на железной дороге. Год спустя он переехал к своему старшему брату в Омскую губернию и в 1916 году поступил в Учительскую семинарию в Омске.

В 1920 году Григорий успешно сдал экзамены на медицинский факультет Томского государственного университета и в том же году стал членом ВКП(б). Уже с первых курсов он был избран от студентов в управление университета и занялся научно-исследовательской работой в студенческом научном кружке.

После окончания университета в 1926 году Григорий был оставлен клиническим ординатором при кафедре терапии, руководимой профессором П.А. Ломовицким, учеником известного ученого терапевта М.Г. Курлова, основавшего крупнейшую в то время сибирскую терапевтическую школу.

В 1928 году Г.Д. Залесский стал ассистентом кафедры физиотерапии и курортологии Томского университета. А через год начал изучать теорию и практику физиотерапии в институте физических методов лечения им. М.И. Сеченова, затем углубил свои знания по курортологии в клиническом отделении Пятигорского института курортологии у профессора А.А. Лозинского. С тех пор Г.Д. Залесский стал вдохновителем развития курортологии в Сибири.

В 1931 г. Григорий Денисович был избран доцентом по курсу физиотерапии при кафедре терапии, руководимой профессором Н.Д. Либеровым в Омском медицинском институте. В эти годы он также становится консультантом и научным руководителем ряда курортов Омской и Челябинской областей, а с 1934 г. возглавиляет научную экспедицию по изучению ряда озер с целью использования их в качестве курортологических факторов.

Тогда же Григорий Денисович начал изучать проницаемость кровеносных капилляров. По итогам этой работы в 1934 году вышло в свет его первое исследование в этой области. В 1946 году он защитил докторскую диссертацию на тему «Ревматизм и проницаемость капилляров».

В годы Великой Отечественной войны Г.Д. Залесский все свои знания, опыт и силы направил на лечение и реабилитацию раненых и больных, обучению медицинских врачебных кадров, не оставляя при этом научной работы. Сразу поле войны, в 1946 году, Григорий Денисович успешно защитил докторскую диссертацию и получил звание профессора. Результаты исследований Г.Д. Залесского в последующие годы были изложены в его монографиях «Ревматизм и проницаемость капилляров» (1949), «О вирусной природе ревматизма» (1966) и других работах.

1947 год был ознаменован назначением профессора Г.Д. Залесского директором Новосибирского медицинского института и Государственного института для усовершенствования врачей (ГИДУВа), где ему было предложено возглавить кафедру факультетской терапии, которой он руководил до последних дней своей жизни. Именно здесь проявились блестящие организаторские способности Григория Денисовича, ученого-новатора, политического и общественного деятеля. Профессору Г.Д. Залесскому удалось привлечь к проблеме ревматизма сотрудников двенадцати кафедр НМИ и совместно с профессором Н.Н. Воробьевой организовать современную, хорошо оснащенную аппаратурой вирусологическую лабораторию.

Г.Д. Залесский оставался директором двух институтов, НМИ и ГИДУВа, до 1953 года, когда последний был переведен в г. Новокузнецк (бывший г. Сталинск). С этого времени Новосибирский государственный медицинский институт стал самостоятельным образовательным учреждением во главе с ректором, профессором Г.Д. Залесским.

За 17 лет, в течение которых Г.Д. Залесский возглавлял НГМИ (до 1964 года), произошло серьезное укрепление материально-технической и лабораторной базы института, установились прочные творческие контакты коллектива НМИ с органами практического здравоохранения города и области, началось признание заслуг научных лабораторий института в СССР и за рубежом.

В научной и клинической деятельности профессора Г.Д. Залесского можно выделить три основные темы: лечение заболеваний при помощи природных факторов (курортология); теория проницаемости кровеносных капилляров; учение о вирусной этиологии ревматизма. В последовательности развития этих направлений в деятельности ученого хорошо видна эволюция исследовательской мысли, которая отражает масштабность замыслов автора и его колоссальный творческий потенциал. Методологический подход, принципы, а главное, выводы, сделанные Г.Д. Залесским, легли в основу многих современных открытий и методов исследований.

Одним из важнейших принципов Григория Денисовича в исследовании и лечении болезней был междисциплинарный подход, который позволял преодолеть негативные влияния и искажения узкопрофильной специализации в здравоохранении. По его инициативе двенадцать кафедр НГМИ были объединены для решения проблем ревматизма. В то время это была приоритетная задача, которую Г.Д. Залесский решал совместно с сотрудниками кафедры — В. П. Казначеевым, В. П. Лозовым, С. П. Шуриным, Г. К. Ивановым, Н. П. Кочетковой, А. В. Подоплеловой, А. П. Чернышевой, О. П. Складчиковой, Л. А. Коваленко, З. А. Субботиной и другими.

На протяжении всей жизни Г.Д. Залесский активно изучал проблемы курортного лечения, влияния грязевых процедур и климатических факторов на течение болезни, лечения и восстановления здоровья пациентов. В период первых пятилеток этому направлению почти не уделялось внимания. Уже тогда профессор начал заниматься вопросами бальнеотерапии (лечения ваннами) для больных ревматизмом. Он изучал изменения кожных капилляров у пациентов под влиянием грязелечения и установил связь с обменно-биохимическими сдвигами в организме больного. Исследуя влияние пятигорских радоновых ванн на капиллярное кровообращение у больных с сердечно-сосудистой патологией, Григорий Денисович обосновал применение этих ванн как самостоятельного метода лечения.

Для здравоохранения Западной Сибири большое значение имела работа профессора Г.Д. Залесского по изучению целебных факторов курортов «Озеро Карачи», «Белокуриха» и озёр Новосибирской области. Ее итогом стало широкое введение новых комплексных методов терапии в практику лечения на грязевых курортах Сибири.

Вторая сфера научных интересов Г.Д. Залесского – изучение проницаемости кровеносных капилляров. В 1938 году им была высказана мысль о значении существенного патологического повышения проницаемости кровеносных капилляров при ревматизме и роли этого фактора в механизме сенсибилизации организма больных ревматизмом. Позднее в ходе исследований было зафиксировано появление в крови больных в остром периоде ревматизма особых токсических веществ, которые вели не только к повышению проницаемости капилляров, но и глубоким функциональным и гистоморфологическим изменениям (в коже, печени, почках и легких).

Результаты исследований были изложены в монографии «Ревматизм и проницаемость капилляров» (1949), которая была признана фундаментальным трудом, а исследования легли в основу концепции эндотелиальной дисфункции при сердечно-сосудистых заболеваниях, за которую в 1998 году Ф. Мурад, Р. Фуршгот и Л. Игнарро получили Нобелевскую Премию.

В 1955 году Григорий Денисович Залесский совместно с тогда еще доцентами кафедры факультетской терапии, а в последствие член-корреспондентом АМН СССР В. П. Лозовым и академиком РАМН (РАН) В. П. Казначеевым, а также кафедрой микробиологии НГМИ под руководством профессора Н. Н. Воробьевой впервые выдвинул гипотезу вирусно-стрептококковой этиологии ревматизма и начал проводить исследования по выделению вируса. Используя культуры ткани фибробластов человеческого эмбриона, удалось выделить из крови больных особый вирус, названный R-вирусом (позже он был идентифицирован как вирус Коксаки А-13, относящийся к семейству энтеровирусов). Одновременно с выделением этого вируса у больных ревматизмом обнаруживались, хотя и в более низком титре, основные вирус-нейтрализующие антитела. Залесский предположил, что антигеном может быть вирус, способный репродуцироваться в клетках организма в течение многих лет. Таким образом, родилась концепция вирусно-стрептококковой ассоциации, вызывающей ревматизм. Григорий Денисович подчеркивал, что «несомненное патогенетическое значение имеет бета-гемолитический стрептококк группы А, но главная и решающая роль в возникновении и развитии ревматизма принадлежит все же вирусу. Стрептококк сам по себе не может вызвать заболевание ревматизм. Без вирусной инфекции нет ревматизма». Итогом этой многолетней работы стала его последняя монография «О вирусной природе ревматизма» (1966).

Это открытие вкупе с опытом научных исследований курортного лечения подвели Григория Денисовича к мысли об использовании естественных биологических регуляторов в лечении патологических процессов и заболеваний. Применительно к ревматоидному артриту, изучением которого занимался Залесский, удалось разработать эффективный метод лечения плацентарной кровью и гепарином. Так были заложены основы современной терапии биологически активными веществами.

Констатируя научные достижения Григория Денисовича Залесского, необходимо подчеркнуть определяющее значение духовно-нравственных качеств и мотивов его деятельности. Любовь и милосердие к людям и беззаветная преданность своему делу были первопричиной и первоисточником самоотверженного труда, целеустремленности, научного поиска и, в конечном итоге, больших успехов в науке и клинической работе. Все, кто лично знал Григория Денисовича, работал с ним, учился у него или был его пациентом, отмечали доброту, открытость, заботу, уважение к людям, улыбчивость и настрой на позитивный прогноз.

- Научная школа Г.Д. Залесского положила начало оригинальному клиническому направлению, которое нашло продолжение в трудах академиков РАМН.

- Г.Д. Залесским были опубликованы монографии и около 50 научных работ, под его руководством подготовлены доктора и кандидатов медицинских наук.

- По его инициативе 12 кафедр НГМИ были объединены для изучения проблем ревматизма, которые в то время относилась к числу важнейших проблем медицины.

- Клиника профессора Г.Д. Залесского стала образцовой по постановке лечебного дела.

- Григорий Денисович был признан одним из лучших ревматологов СССР.

- Г.Д. Залесский был принят во Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ).

- Научная деятельность профессора Г.Д. Залесского получила мировое признание на съездах и форумах того времени. В 1953 г. — VIII Международный Конгресс по ревматизму в Женеве; в 1954 г. Всеболгарский съезд в Софии; в 1955 г. — III Европейский Конгресс по ревматизму в Гааге; в 1959 г. — IV Европейский Конгресс в Стамбуле.

- Выдающиеся заслуги профессора Г.Д. Залесского были отмечены орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Знаком Почета, медалью «За трудовую доблесть».

- В 1958 г. Г.Д. Залесскому присвоено звание заслуженного деятеля науки РФ.

- Имя профессора Г.Д. Залесского носит кафедра факультетской терапии лечебного факультета НГМУ.

- Решением Новосибирского горисполкома бывшая Клиническая улица и клиника в городской больнице № 1, где много лет проработал Григорий Денисович, названы его именем.

- Григорий Денисович Залесский – Почетный профессор НГМУ.

Мы надеемся, что «Залесские чтения» станут площадкой для продуктивного обсуждения актуальных научных и практических проблем, обмена научной информацией и опытом, взаимодействия и сотрудничества, формирования научных кадров и, конечно, преемственности.

В добрый путь!